AI Forum 2025, come passare dalla teoria alla pratica

Intelligenza Artificiale

L’ adozione dell’IA non è più un’idea futuristica, ma una realtà tangibile che sta impattando profondamente sulle nostre vite e sulla nostra società. L’ AI Forum 2025 dello scorso 11 giugno a Milano è stata un’occasione privilegiata per fare il punto sui casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale, passando dalla teoria alla pratica.

Il quadro normativo italiano per l’IA: novità e prospettive

Le norme in materia cominciano ad essere definite: Andrea Orlandini, Coordinatore comitato scientifico di AI4IA, ha iniziato i lavori della mattinata illustrando il disegno di legge italiano per l’IA, sottolineandone la coerenza quasi totale con l’AI Act europeo e gli obiettivi di coerenza con i sistemi normativi esistenti. “La legge europea a breve sarà in vigore – ha detto Andrea Orlandini -. A febbraio è iniziata la prima applicazione sui principi fondamentali, ad agosto saranno applicati nuovi articoli e nel corso del prossimo anno avremo un’adozione quasi completa e un quadro normativo coerente a livello europeo”.

Obiettivo della legge italiana è quello di creare un mercato IA in Italia, motore per dare sviluppo, creare ricchezza e distribuire le risorse, facilitando l’accesso alle tecnologie alle PMI. I principi fondamentali su cui si basa la legge italiana sono:

- Rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo: l’uomo deve rimanere al centro delle decisioni e delle responsabilità.

- Sicurezza: un ruolo chiave è attribuito all’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity (ACN).

- Autonomia umana: l’IA deve mantenere e rispettare l’autonomia umana.

- Semplicità e usabilità: deve essere previsto un utilizzo inclusivo, semplice e trasparente dell’IA.

- Coerenza con il GDPR: uso etico e giusto dei dati, evitando bias e garantendo processi decisionali trasparenti ed equi. Per i minori di 14 anni, inoltre, sarà richiesto il consenso dei genitori.

“In ambito sanità avremo un cambio radicale” ha detto Andrea Orlandini. Si potranno introdurre tecniche IA per diagnosi e analisi di dati. Gli stessi dati sanitari saranno considerati come informazioni di interesse nazionale, quindi utilizzabili per la ricerca scientifica in ambito medico. “Si potrebbe arrivare ad avere un grande database per strumenti diagnostici avanzati, diagnostica precoce e interventi rapidi, soprattutto in ambito oncologico” ha aggiunto Orlandini.

Inoltre, la legge italiana punta a promuovere tramite l’IA migliori condizioni di lavoro e un maggiore inclusione, ma data l’incertezza su quello che sarà l’impatto reale della tecnologia in questo ambito, sarà necessaria la creazione di un osservatorio specifico per studiare il tema e fornire linee guida. Nella PA l’IA servirà a innovare e migliorare i servizi, mentre nella Giustizia potrà aiutare decisioni e indagini, mantenendo però “la responsabilità in capo alle persone”. La Strategia Nazionale per l’IA sarà rinnovata dalla Presidenza del Consiglio, mentre AgID e ACN garantiranno l’applicazione e l’avanzamento tecnologico. È previsto un miliardo di investimenti in questo ambito.

La geopolitica dell’intelligenza artificiale e i rischi di dipendenza tecnologica

Questioni fondamentali del nostro tempo sono le tensioni geopolitiche e i conflitti in corso, oltre che la competizione sempre più accesa tra Stati Uniti e Cina.Alessandro Aresu, scrittore e autore di “Geopolitica dell’intelligenza artificiale”, ha evidenziato nel suo intervento come le filiere industriali e tecnologiche, le grandi aziende tecnologiche e la dinamica dei talenti siano centrali per comprendere il presente. Secondo Aresu il contesto geopolitico vede oggi tre macro-tendenze fondamentali:

- L’ Asia orientale come centro manifatturiero e di creazione di competenze con peso mondiale con la Cina che si distingue “già come leader delle energie rinnovabili del pianeta, ma anche dei droni commerciali e indiscusso centro mondiale dell’elettronica avanzata”.

- Un processo di digitalizzazione pervasivo: il digitale sta entrando in sempre più ambiti della nostra esistenza, e in sempre più industrie.

- Capitalismo politico: “Il terzo punto geopolitico è quello che nei miei libri chiamo capitalismo politico – ha detto Alessandro Aresu – ossia, l’intreccio tra economia e politica, caratterizzato da una potenza di riferimento (gli Stati Uniti) con un primato incontestato, ma in un contesto di ascesa economica e industriale cinese”. Una situazione che porterebbe, secondo Aresu, a una “guerra economica strisciante” con una “nuova dinamica di rischi e complessità”.

Nel suo discorso, Aresu affianca alla tradizionale triade dell’IA (algoritmi, dati, infrastruttura con capacità di calcolo) il tema dei talenti, delle imprese e dei capitali. Illuminante in questo senso la storia di Jensen Huang, fondatore e AD di Nvidia, che ha trasformato l’azienda da produttore di schede grafiche per videogiochi alla ricerca ad attore del supercalcolo, grazie all’incontro nel 2012 con i ricercatori specializzati in IA di Toronto. Questo percorso ha portato Nvidia a “realizzare un sistema industriale completo per l’addestramento e il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale”.

Aresu ha sottolineato l’importanza dei luoghi fisici che rendono possibile il funzionamento dell’IA, come i data center e le fabbriche di semiconduttori, e il crescente ruolo di Taiwan in questa filiera. Riguardo all’accelerazione nel campo dell’IA, ha affermato: “Da un anno all’altro passano ere geologiche. Il 2016 è già storia”. La geografia dei talenti è per lui la “tendenza strutturale più importante”. Menziona che i paper scientifici delle aziende tecnologiche statunitensi mostrano che il “talento asiatico e in particolare il talento cinese sono condizioni imprescindibili della forza tecnologica degli Stati Uniti”.

Infine, Aresu ha sollevato la questione del posizionamento dell’Europa: il vecchio continente soffre di carenza di capitali per l’innovazione (“parliamo da 15 anni di unione dei mercati dei capitali e ancora non esiste”) e ha “capacità d’impresa vetuste”. Sebbene non manchino le capacità industriali fondamentali (chimica, ottica), scarseggiano le “nuove grandi imprese” e si fatica ad attrarre talenti o a trattenere le proprie startup di successo (es. ARM e Deepmind sono state acquisite). In conclusione, secondo Aresu dovremmo essere in grado sia di capire quali sono le tendenze strutturali e di intervenire in modo molto concreto, in particolare affrontando le sfide che nascono dalle dinamiche innescate dall’accelerazione in corso.

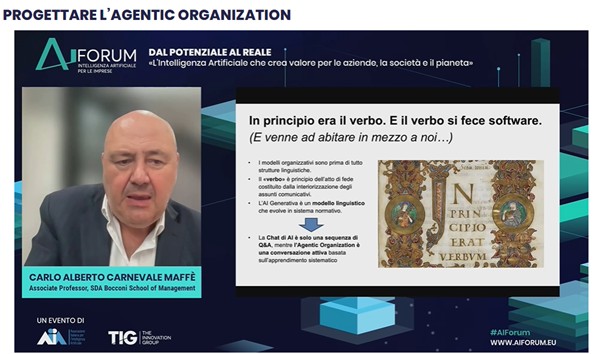

Verso le “Organizzazioni Agentiche”

“Preparatevi a costruire organizzazioni agenetiche” ha esordito Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professore di Strategia Aziendale della SDA Bocconi, criticando l’attuale approccio all’IA, considerato limitato e poco proattivo. Bisognerebbe passare da un approccio Q&A (domande e risposte) a uno “fattivo” in cui l’AI non si limita a fornire testi, ma diventa agente autonomo e “produce fatti”.

Secondo Maffè avremo una nuova figura professionale, il “Chief Language Officer” (CLO), il cui ruolo sarà definire le regole affinché dalle parole si possa passare alla generazione di “prassi organizzative agentiche che eseguono compiti “. L’ IA dovrà quindi spostarsi sempre più da ruoli “knowledge based” ad altri, più operativi e industriali, che tra l’altro hanno un ruolo fondamentale in Italia. Per implementare l’IA agentica saranno però necessari tre passaggi:

- Qualità dei dati e semantica: il management deve essere in grado di presidiare la semantica dei dati.

- Ridisegno dei processi: i manager devono pensare ai nuovi “processi agentici”.

- Accountability e Explainability: deve essere garantita la responsabilità dei manager sulle decisioni prese dall’IA.

La tassonomia (classificazione) e l’ontologia (mappa dei significati) sono essenziali in ogni organizzazione per dare senso allo specifico patrimonio informativo. In un’organizzazione agentica, l’IA è un “collega digitale” che evolve da suggeritore ad “agente autonomo”, con l’uomo nel ruolo di controllo. L ‘IA agentica esegue le decisioni, ha un’interazione semplice con gli umani e automatizza i processi; l’umano invece “gestisce tutte le eccezioni”.

Impatti dell’IA sul lavoro e la formazione

Secondo Marco Bentivogli, Coordinatore di BASE Italia, in futuro, per comprendere gli impatti dell’IA sul lavoro, sarà necessario basarsi su un framework condiviso di scomposizione delle professioni per task, valutando per ogni ambito l’impatto dell’IA in termini di sostituzione del lavoro, generazione di nuovi task o integrazione. Con l’introduzione di questa tecnologia, rispetto al passato il paradigma è capovolto: le professioni ad alto contenuto cognitivo sono oggi quelle più esposte a un ripensamento delle mansioni! Questo comporta la necessità di ristrutturare il sistema educativo e formativo. Bentivogli ha evidenziato i due diversi approcci aziendali:

- AI-first (è quello potenzialmente più critico): ancora prima di assumere una persona, si verifica che i suoi compiti non possano essere sostituiti dall’IA.

- Scomposizione dei task (approccio suggerito): ogni operatore umano valuta quali task cedere alle macchine e su quali invece conviene concentrare il proprio tempo e le proprie capacità umane più “pregiate”.

In sostanza, servirà definire un nuovo ruolo, la figura di “architetti del lavoro”, allo scopo di guidare la trasformazione delle professioni. Le “organizzazioni agentiche” verranno in aiuto delle PMI italiane, che sono “molto poco digitalizzate” e hanno macchine non connesse. L’ IA, in convergenza con l’IoT, può “semplificare ulteriormente la possibilità di cambiare il volto alla nostra manifattura”, permettendo anche alle microimprese di realizzare ciò che prima era appannaggio delle grandi. In questo percorso però è cruciale valorizzare i dati dei processi produttivi.

L’ IA nel contesto economico e sociale: dall’isteria alla concretezza

Cosimo Accoto, Filosofo tech del MIT di Boston, ha invitato a superare “l’isteria alla tecnologia” e a ragionare su una “strategia concreta da adottare”, leggendo i fenomeni a livello strutturale e istituzionale. Ha proposto tre prospettive per un modello linguistico:

- Strumentale: un predittore di parole.

- Knowledge Engine: motore di conoscenza all’interno dei flussi produttivi.

- Market Maker: agente economico in grado di creare nuovi ecosistemi di co-creazione di valore, anche con “macchine paganti” (es. robot che comprano energia per ricaricarsi).

Accoto ha contestualizzato l’IA all’interno del capitalismo digitale, dove le grandi aziende (es. Google) non sono solo attori di mercato, ma “sono loro stesse il mercato”, gestendo piattaforme, dati e protocolli. Se il capitalismo digitale produce “inflazione digitale” (abbondanza di contenuti), per creare valore serve invece “scarsità digitale” attraverso il controllo su dati, prezzi e performance. L’ IA è inserita in queste nuove dinamiche, ridisegnando flussi, processi e organizzazioni. Cosimo Accoto ha inoltre menzionato la “seconda rivoluzione quantistica” dove la scienza sta diventando ingegneria, preannunciando ulteriori accelerazioni. Il consiglio è di “uscire dall’hype e costruire una roadmap strategica pensata”.